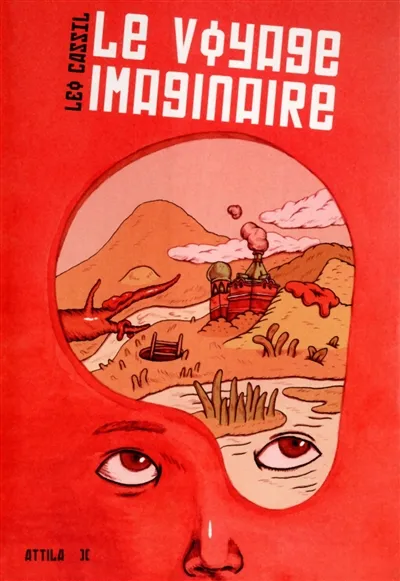

Roman russe de Léo Cassil,

traduit par Henriette Nizan et Véra Ravikovitch,

postfacé par Vladimir Tchernine et Toine Bitrov

accompagné de 10 images autocollantes de Julien Couty,

256 pages – 978291-7084-458 – 18 €

Deux enfants conçoivent un pays imaginaire, la Schwambranie, avec son histoire, ses îles, sa faune de héros et d’ennemis… dont les noms sont choisis dans les ordonnances de leur père, médecin. Nous sommes en Russie, en 1917. Un jour éclate la révolution russe. Le livre alterne alors entre les récits du pays imaginaire et les changements apportés par le nouveau pouvoir à l’école. Nouveaux Don Quichotte et Sancho Pança, Lolia et son frère Osska sont des défenseurs acharnés, à la fois de la république schwambranienne et de la Révolution… tout en confondant les mots au point de ne s’exprimer qu’en mots valises. Mêlant la vie quotidienne d’une famille russe en 1917 et des extraits délirants des archives schwambraniennes, ce livre culte pour les situationnistes, découvert par Malraux, constitue une ode à l’enfance et un classique d’une totale liberté, à ranger entre Gulliver et Alice au pays des merveilles.

Publié à Moscou en 1933, juste avant le resserrement imposé par le pouvoir bolchevik aux intellectuels, Le Voyage imaginaire sera interdit de réimpression pendant vingt ans, et ne ressortira (après quelques coupures) qu’à la faveur de la déstalinisation en 1957.

Léo Cassil (Lev Kassil, 1905-1970) s’intéressait aux aviateurs, aux hommes qui irriguent les déserts, aux anciens voleurs et par dessus tout aux enfants. « Ils apprécient que je sache aboyer comme un chien, et me respectent parce que je connais toutes les marques d’automobiles et suis capable d’identifier à un mille n’importe quel vapeur de la Volga ».

Né d’un médecin et d’une dentiste qui enseignait aussi la musique, diplômé de physique aérodynamique, Cassil a débuté en littérature grâce à Maïakovski tout en dirigeant des magazines culturels pour enfants.

Ses textes sont des récits d’initiation décrivant la vie des jeunes soviétiques dans le domaine de l’école, des loisirs et de la guerre. Une planète découverte en 1979 par l’astronome Chernykh fut nommée Schwambrania en son honneur.

Henriette Nizan évoque dans Libres mémoires (Robert Laffont, 1989) son expérience de traduction à quatre mains (avec Véra Ravikovitch). Elle a vécu de l’intérieur ce que racontaient les personnages mêmes du livre.

« La traduction du livre me passionnait et me permettait aussi de pénétrer réellement dans une famille russe. Véra habitait près de l’Arbat, le marché réservé aux petits cultivateurs qui avaient l’autorisation d’y vendre leurs produits personnels. Elle et sa famille vivaient dans un appartement meublé avec les vestiges d’un mobilier du XIXe siècle. Ils partageaient leur cuisine avec un autre ménage. Ils partageaient aussi une bonne, venue de sa campagne et qui dormait dans la cuisine. Le père de Véra, un ancien ingénieur je crois, n’avait plus le droit d’exercer. Il s’était donc inventé un nouveau métier : il fabriquait des abat-jour en tissus de toutes sortes.

Cet ancien bourgeois payait sans révolte, avec prudence, son appartenance à une classe maudite (…) M. Ravikovitch était juif, et il payait aussi pour ça. »

Julien Couty (né en 1981) scrute, des hauteurs de Paris, le monde entier et rêve debout, un stylo dans la poche. Il interprète la réalité à sa manière, le rire en coin et le flegme au bout des pieds. Il a entre autres posé son sac à dos chez Phosphore et Télérama, où il squatte la rubrique « L’espresso » (sur internet) depuis 2006 sous le pseudonyme de Co3points.

Julien Couty (né en 1981) scrute, des hauteurs de Paris, le monde entier et rêve debout, un stylo dans la poche. Il interprète la réalité à sa manière, le rire en coin et le flegme au bout des pieds. Il a entre autres posé son sac à dos chez Phosphore et Télérama, où il squatte la rubrique « L’espresso » (sur internet) depuis 2006 sous le pseudonyme de Co3points.